|

||||

| ●美しい日本語の詞を、すなおにメロディーにした有名な作曲家のひとりが、中田

喜直(なかだ よしなお)だ。 『夏の思い出』、『ちいさい秋みつけた』、『雪の降る街』など。 ♪夏がくれば思い出す ♪だれかさんが、だれかさんが見つけた ♪雪の降る街を 日本の言葉の流れを、そのまま美しい曲に作っている。 ●単発の曲なら、必ずしも作詞先行でなく、曲から作り、詞をあとからはめこんでいく方法もある。だが、音楽でストーリーを進めていくミュージカルやオペラの場合は、やはり作詞をもとに曲を作っていく必要がある。 ●芝居のセリフと同様に、役者は歌う曲に感情移入をして、ドラマを歌で表現していく。そのためには、いかにメロディーが良くても、詞の流れにマッチしていなければ、ドラマとしては表現力・訴求力に欠けたものになってしまうのだ。 ●もうひとり、中田 喜直を手本に、『見上げてごらん夜の星を』など和製ミュージカルを作り続けた、いずみたくがいる。出だしの「見上げてごらん夜の星を」のフレーズも、ほぼ言葉のイントネーションそのままメロディーになって、名曲に数えられている。 ●いずみたくのCM曲ヒット作に、『伊東に行くならハトヤ』がある。ハトヤ旅館の社長が、当時ヒットメーカーだったいずみたくに、CM曲を依頼したとき、「伊東にゆくなら、ハ・ト・ヤ、といった具合のCMをお願いしたいんです」と話したら、「ああ、じゃそのまま曲にしちゃいましょう」と言って、すぐ譜面に書いたのが、あのCMになったと言われている。 |

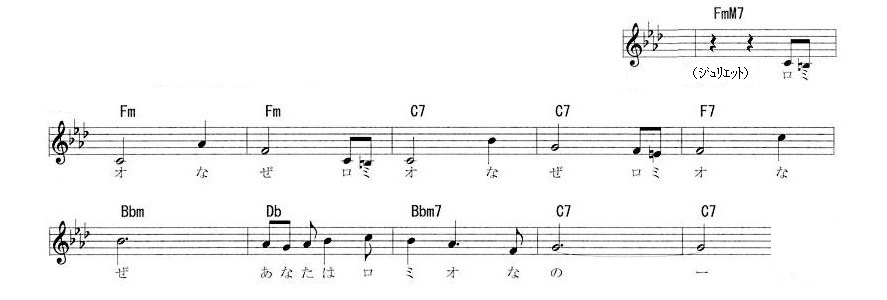

●そのいずみたくの弟子が、このミュージカルの全曲を作曲した、近藤浩章さんだ。近藤さんも言葉の流れを重視して歌にしていく音楽家で、他にもミュージカル作品が多い。ミュージカル「ルドルフとイッパイアッテナ」では、平成6年度東京都優秀児童演劇選定、社団法人日本演劇協会の個人賞を受賞している。 ●このミュージカルも、まず全曲の作詞ができてから、作曲が行われた。日本語と英語では、まず言葉の組み立てが異なる。英語の名曲でも、日本語の訳詞を音符にはめただけでは、フィーリングにうまく合わないのだ。ましてオペラやミュージカル曲のように、セリフを歌で表現している場合に、日本語の感覚に合っている訳詞をはめるのは、相当にむずかしい。 ●では、この「ロミオとジュリエット」を見てみよう。 ジュリエットの有名な独白に、「ロミオ、ロミオ、なぜあなたはロミオなの」がある。これも、もともとはシェイクスピアが古典的な英語で書いたセリフであり、日本語でそのまま声に出して表現するのは、むずかしい。 ●このセリフが、M9「バルコニーの誓い」では、下の譜面のようになっている。日本語でセリフを言う感覚で、素直なメロディーになっている。これを歌っていただければ、芝居のセリフで言うよりも、歌の方がすなおに気持ちを表現しやすいことも、体験できるだろう。 |

|||

|

||||

| ●ただし、日本語の詞に合わせて曲を作るといっても、すべて言葉の抑揚に合わせてしまっては、よい曲は作れない。メロディーの流れによっては、言葉の流れと必ずしも一致しない局面も出てくる。 ●そんな場合に、言葉を立てるのか、メロディーの流れを優先するのか、検討しなければならない。この音楽づくりにおいては、作詞者と作曲者が、それぞれ作ったからおしまいでなく、意見交換しながら、ときには詞を変え、ときには音符を変え、相談しながら修正してきた。 ●その一例が下の譜面、M10の「ロレンス神父の哲学的レシタティブ」だ。 ●譜面2段目の「夜に」の音符は、当初「G A F」※だったが、日本語の「夜」のイントネーションが、これでは「寄る」になってしまう。そこで、この譜面のように「A G F」の流れに音符を変更した。 |

●同様に、譜面3段目の「雲を」の音符は、当初「A C G」だったが、これでは「雲」の意味が伝えにくい。そこで、この譜面のように「C C G」に音符を変更した。 ●ミュージカルやオペラは、歌でドラマを表現する。メロディーが良くても、イントネーションが違うと意味を表現しづらくなってしまう。日本語オリジナルによる作詞作曲は、このように日本語の語感を大切にした曲ができるのだ。 ※ドレミファソラシ=C D E F G A B |

|||

|

||||

| ●下の譜面、M16「変わらぬ愛」では、ロミオがヴェローナの町から追放の刑に処せられたことを聞いたジュリエットが、独りで悲しく、「信じられない報せ 呪わしい あの言葉」と歌う。 ●このフレーズなどは、日本語の作詞にジャストフィットしたメロディーになっている。セリフで言っても、歌っても、ほとんど同じ感覚で役者が表現することができる。 |

●この曲の詞は、当初まったく異なる「さっき聞いてしまった 信じられない報せ」だった。だがここはせっかく流れるようなメロディーを変えない方が音楽的に良いと判断し、作詞をやり直したのが、この曲だ。 ●ミュージカルやオペラは、このように作詞・作曲が意見交換しながら音楽を作り、互いにやり直し作業を惜しまないことが、より良い作品に作るうえで大切なことだ。 ●次に上演する際にも、まだ手直しを加えて、この作品を成長させたいと思っている。 |

|||

|

||||

| ■もどる | ||||